Die Stacey-Matrix

Die Stacey-Matrix ist ein entscheidendes Instrument im Bereiche des Projektmanagements und wird vor allem in agilen Projekten angewendet. Benannt nach Ralph Douglas Stacey, einem Forscher auf dem Gebiet der Komplexität und Management-Theorie, gewann sie vor allem durch Ken Schwaber, einem der Mitbegründer von Scrum, an Bekanntheit.

Was ist die Stacey-Matrix?

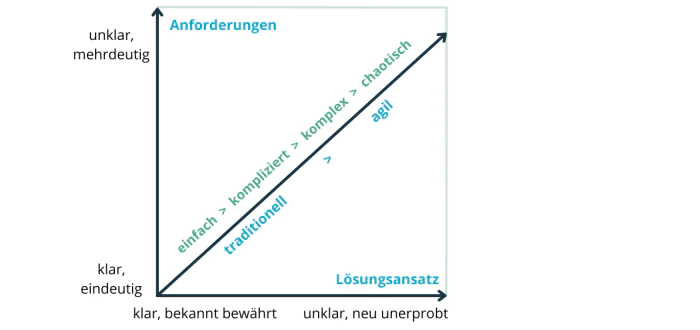

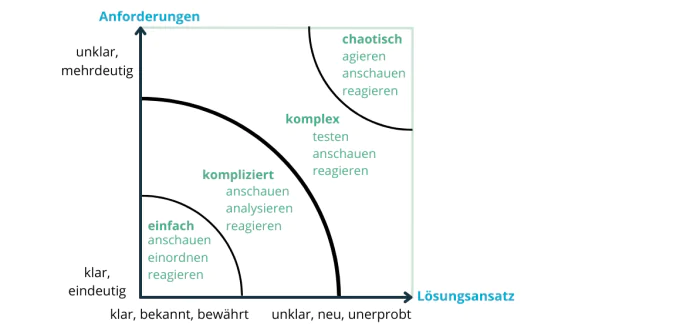

Die Stacey-Matrix ist ein Werkzeug zur Darstellung und Handhabung von Komplexität in Projekten. Sie besteht aus zwei Achsen: Anforderungen (y-Achse) und Lösungsansatz (x-Achse). Anforderungen repräsentieren, was entwickelt werden soll, während der Lösungsansatz das "Wie" darstellt.

Vor allem in der Softwareentwicklung und im IT-Consulting wird gerne mit dieser Matrix gearbeitet, wenn die Komplexität eines Projektes oder einer Aufgabe bestimmt werden soll.

Innerhalb der Achsen gibt es daher vier Bereiche:

- Einfach

- Kompliziert

- Komplex

- Chaotisch

Entlang dieser Winkelhalbierenden wird der Charakter eines Projektes bestimmt. Je näher sich die Voraussetzungen am Schnittpunkt der Achsen befinden, desto einfacher ist es. Das Projekt hat ein klares Ziel und es gibt einen traditionellen, bekannten Lösungsansatz. Je weiter man sich von dem Schnittpunkt entfernt, stößt man zunächst in komplizierte und komplexe Bereiche vor, ehe man in den Bereich kommt, wo sowohl die Anforderungen unklar als auch mehrdeutig sind und sowohl das eigentliche Ziel als auch die Lösungsansätze komplett unbekannt sind.

In der IT wird in diesem Fall von “agil” gesprochen und somit auf ein agiles Framework bei der Lösungsfindung gesetzt.

Vier Beispiele für die Einsortierung in einzelne Projekttypen

Deutlicher wird der Aufbau der Stacey-Matrix, wenn wir uns die vier Bereiche der einzelnen Projekttypen anhand von Beispielen verdeutlichen.

Einfache Projekte

Ein einfaches Projekt liegt vor, wenn sowohl die Anforderungen als auch der Lösungsansatz bekannt ist. Beispielsweise kann man ein System mit einer Technologie entwickeln, die alle Beteiligten bereits gut kennen, um Anforderungen zu erfüllen, die schon mehrmals erfüllt wurden. In solchen Fällen spricht man von "einfachen" oder "trivialen" Projekten, wo die Lösung klar und eindeutig ist.

Hier bietet sich als Projektmanagement-Methode das klassische Wasserfall-Modell an, da lediglich die bekannten Schritte in einem Projekt abgearbeitet werden müssen.

Komplizierte Projekte

Ändert sich jedoch einer oder sogar beide der Ausgangsfaktoren, spricht man zunächst von komplizierten Projekten. Beispielsweise wenn in der IT eine neue Technologie eingesetzt wird, die noch nicht vollständig beherrscht wird, oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, die noch nie zuvor im Team umgesetzt wurden. In solchen Fällen muss mehr Zeit in die Vorarbeit investiert werden, da man sich auf weniger vertrautem Terrain bewegt.

Beispiele sind hier etwa die Nutzung einer neuen oder aktualisierten JavaScript-Library in der Entwicklung, die Umstellung von einem klassischen auf ein responsives Webdesign oder die Einführung eines neuen Rechnungs-Tools.

Chaotische Projekte

Noch weiter geht es, wenn sowohl der Lösungsansatz oder die Technologie als auch die Anforderungen völlig unbekannt sind - ein Bereich, den man "chaotisch" nennt. Hier stellt sich die Frage, wie man ein Projekt plant, wenn weder die Anforderungen noch die Lösungsansätze, die man verwenden möchte, teilweise unbekannt sind? Die Antwort ist einfach: Man kann es nicht. Chaos lässt sich nicht planen.

Dies ist auch der Grund, warum vor allem in der IT in diesem Fall auf agile Frameworks, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban, zurückgegriffen wird. Wenn weder die Anforderungen noch die Lösungsansätze bekannt sind, muss sich schrittweise dem vermeintlichen Ziel genähert werden.

Aktuell wohl bekanntestes Beispiel für Chaotische Problemstellungen im Consulting sind die aktuelle Wirtschaftskrise, die Covid-19 Pandemie oder Kriege.

Komplexe Projekte

Zwischen dem komplizierten und dem chaotischen Bereich liegt noch ein weiterer faszinierender Bereich, den man "komplex" nennt. In einem komplexen System oder Projekt können die Randbedingungen - Anforderungen und Lösungsansätze - festgelegt und unverändert belassen werden, damit sich innerhalb dieser Grenzen das System selbst organisieren kann.

Ein Consulting-Beispiel hierfür ist zum Beispiel ein Markteintritt oder die Einführung eines neuen Produktes (vgl. Produktlebenszyklus).

Die Problemstellung im Case Interview einordnen

Die Stacey-Matrix dient als Entscheidungswerkzeug und kann dabei helfen ein Projekt oder eine Problemstellung einzuordnen. Schließlich ergibt sich aus dem Lösungsansatz und der Vertrautheit mit den Methoden die Entscheidungsgrundlage für die Umsetzungsstrategie beim vorliegenden Case.

Indem mit Hilfe der Stacey-Matrix der Case im Interview oder das jeweilige Projekt eingeordnet wird, entsteht Klarheit bei den kommenden Aufgaben. Indem zunächst auf der Y-Achse die “Was”-Anforderungen bestimmt und schließlich das “Wie” auf der x-Achse festgelegt wird, kann der Lösungsweg und die Umsetzung abgeleitet werden.

Vor- und Nachteile der Verwendung der Stacey-Matrix im Consulting

Die Verwendung der Stacey-Matrix im Consulting dient vor allem der Visualisierung des vorliegenden Problems. Daraus ergeben sich Vor- und Nachteile der Nutzung im Case Interview, beim Kunden oder innerhalb von Projekten:

Vorteile:

- Die Stacey-Matrix ist schnell von Hand gezeichnet und kann sowohl auf einem Flipchart als auch einem Blatt Papier genutzt werden, um den Akteuren die Situation zu erläutern.

- Alle Stakeholder können ein Projekt noch vor dem Start bewerten und somit Frust-Potenziale frühzeitig erkennen.

- Herausforderungen können ebenso wie Zuständigkeiten frühzeitig aufgedeckt werden, um zum Beispiel personelle Entscheidungen zu beeinflussen.

- Die Trennung in “Was” und “Wie” ermöglicht eine klare Gliederung der Argumentation und Herangehensweise.

Nachteile:

- In der Praxis wird zumeist das “Was” im höheren Management bestimmt und nicht das “Wie”. Dadurch kann es schwierig sein eine komplette Einordnung vorzunehmen

- Die Matrix liefert keine Hinweise oder Lösungsansätze zur vorhandenen Problemstellung. Zudem kann ein Projekt je nach Erfahrungswert von den Teilnehmern sehr unterschiedlich bewertet werden.

- Es handelt sich um ein Modell. Reale Voraussetzungen wie das Projektumfeld, die vorhandenen Ressourcen und Zeit werden nicht berücksichtigt.

- Je nach Nutzung, kann man die Stacey-Matrix auch für eigene Zwecke instrumentalisieren und nicht den Ansatz an das Projekt, sondern das Projekt an den Ansatz anzugleichen.

Fazit zur Stacey-Matrix

Gerade in agilen oder digitalen Transformationsprojekten ist die Stacey-Matrix ein oft genutztes Hilfsmittel, um die Komplexität von Unternehmensstrukturen, Prozessen und Projekten zu bestimmen. Gerade im Bereich der Entscheidungsfindung in komplexen oder chaotischen Situationen kann sie dabei helfen, einen geeigneten Ansatz zu finden, um möglichst schnell einen geeigneten Projektmanagement-Ansatz zu finden.

Je nach Erfahrungswerten, sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der eigentliche Zweck der Matrix nicht den eigenen Interessen untergeordnet wird, beispielsweise um einen speziellen, vertrauten Lösungsansatz (Wasserfall, Lean, Agile) auszuwählen.